照亮罕见病患者的那道光是第15个国际罕见病日

作者:竹隐 来源:网络 发布时间:2022-02-28 14:38阅读量:8975

照亮罕见病患者的那道光

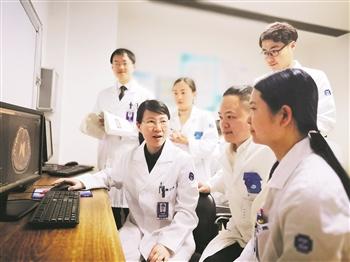

吴志英和她的团队。受访者供图

吴志英在问诊。受访者供图

阅读提示

日前,是第15个国际罕见病日目前,我国的罕见病患者已经超过2000万人而比罕见病更罕见的,是能够诊治罕见病的医生

54岁的吴志英是国内为数不多的诊治罕见病的医生之一,她带领一支由6位医生组成的专业团队,守着这片病区与罕见病搏斗日前,记者走进吴志英所在的浙医二院神经内科五病区,记录下发生在那里的事关爱与生命的故事

在浙医二院神经内科五病区,十几间病房呈U字形分布这里看起来与普通病区无异,却是54岁的吴志英为罕见病患者开辟的港湾——这里是国内唯一的罕见病病区

日前,该病区正式挂牌更名为医学遗传学科/罕见病诊治中心,成为独立学科渐冻人瓷娃娃企鹅家族2018年,《中国罕见病目录》公布的121种罕见病,都在这个病区的综合管理范围之内

作为国内为数不多的诊治罕见病的医生,吴志英已在这一领域深耕了30年现在,她正带领着一支由6位医生组成的专业团队,守着这片病区继续与罕见病搏斗

从选择从医到专研罕见病,我几乎未考虑过薪酬和前景,就是单纯的爱好我只是想在力所能及的范围内,把罕见病患者诊治得再好一些,同时多培养一些专业人才,一起帮助罕见病患者改善生活质量,延长寿命,直到特效药被研发出来吴志英说

他们的病需要有人治

大学刚毕业时的一次门诊,改变了吴志英的职业生涯。

当时,吴志英跟随导师出门诊,看见一个患者一脸痛苦,举止怪异地走进来,身体不断扭动,还直流口水。

导师只用手电筒照了照患者的眼睛,就做出初步诊断——肝豆状核变性患者的巨大痛苦和导师的举重若轻让吴志英深受震撼

那是20世纪90年代,大多数罕见病患者长期遭遇误诊,漏诊吴志英告诉记者,当时,肝豆状核变性已经是一种可治罕见病,但由于患者临床表现多样,经常被误诊

从读研开始,吴志英便认准了这个最难的冷专科——聚焦罕见病和神经遗传病除了对研究这些‘疑难杂症’感兴趣,也是因为罕见病患者太缺乏关注,他们的病需要有人治

在吴志英看来,治疗罕见病就如同破解迷案而诊治罕见病的医生就像活跃在医学界的侦探高手,考验的是抽丝剥茧的审慎和挑战疑难的执着与孤勇吴志英的选择也意味着,从起步阶段,她的薪资就远低于同届医生

在罕见病门诊,看一个病人可能需要半小时甚至1小时我们投入了大量时间和精力,临床收入却可能只有其他医生的三分之一吴志英回忆说,当时,罕见病学术会议鲜有人关注,医生们想聚在一起学习讨论,经常要自掏腰包,能来参会的都是真正热爱罕见病事业的医生

窘迫的现状让不少罕见病领域的医生无奈退回了常见病领域吴志英说,当年一起开会的医生,只有不到30人还在坚持钻研罕见病,坚持到现在的这些人,基本都成了国内神经科领域的顶尖专家

罕见病门诊里的故事

从肝豆状核变性到共济失调,运动神经元病,亨廷顿病,过去30年,吴志英不断延伸对罕见病病种的研究触角。

她的周末总是奔波在路上,为了搜集病例样本,她常自费带着研究生去各处家访患者我们要给家系中的每个人体检,抽血,记录,有时一个家系就有10~30人现在,吴志英的病例库已累积近3万份样本

从傍晚到深夜,吴志英经常一头扎进这个巨大的病例库中,更新手头的查房记录,并核对过往病历,标注上各种记号比如,红色表示存疑,需要进一步验证核实吴志英解释说

经过30年的磨砺,吴志英已如自己的导师一样对多种罕见病的诊断举重若轻。。

2018年,一位40多岁的中年男子走进她的诊室这位男子大学毕业时,开始出现癫痫发作,行走也越来越困难过去20多年,他奔波在全国各地求诊无果他在看到关于吴志英的报道后,把浙医二院视为自己求医的最后一站

常染色体隐性遗传性共济失调在门诊,花了半小时看完所有资料,并对患者仔细体检后,吴志英得出了初步判断

男子一脸震惊:就这么简单1个月后,基因检测结果印证了吴志英的诊断

另一位快30岁的台州人,时不时会出现异常行为但看了10多年的病,总是被诊断为癔症,也就是俗称的装病

他走进吴志英的诊室,刚描述了两句自己的症状,吴志英就知道这是自己很熟悉的一种罕见病——发作性运动诱发性运动障碍。

当时我就接过他的话,描述他发作时的症状吴志英记得,自己说着说着,这位男子就哭了,他说这是10多年来第一次得到医生的共鸣

人类基因组有超过两万个基因,而人类对致病基因的发现仍在持续更新。

有的患者四五年前来就诊时,他的致病基因还未被找到但最近几年,一些新的致病基因陆续被发现,我们就要重新分析数据吴志英说,每个月都会有50多名罕见病患者被邀请复诊

做患者的那道光

罕见病的诊断过程复杂,可即便千辛万苦作出诊断,一些病仍无药可治吴志英颇为痛心地对记者说

目前,全世界已知的罕见病有7000多种,但其中只有约6%的疾病有药可治更糟糕的是,80%的罕见病是遗传病

吴志英说,自己坚持开设罕见病病区的原因之一,就是对罕见病患者的痛感同身受。

只要能把他们收治入院,即便没有特效药,对症治疗也能改善部分症状,还可以帮助他们做康复训练和心理辅导吴志英说,自己和同事们的坚持,至少可以让患者的生活质量提高一些,尽量延长他们的寿命

吴志英告诉记者,伴随着基因检测技术和分子生物学的发展,罕见病诊治困局已经逐渐从难以诊断转为无药可用不管是药物还是技术,国内原研原创的东西还是太少

不过,一些改变也令吴志英感到欣喜:近五六年,罕见病新药上市速度明显加快,平均每年都有四五种罕见病药物从境外引进,医保政策也在逐渐向罕见病领域倾斜,浙江更是在全国率先推动了罕见病专项基金的相关保障。2月28日是国际罕见病日,轻松筹联合专注罕见病领域救助的病痛挑战公益基金会,与罕见病日推广大使李晟,李佳航,邢昭林,周翊然等众多爱心明星一起,发起了“上轻松筹让爱不罕见”的公益活动,通过在微博发起分享彩色手印涂鸦活动,号召广大网友伸出援手,让罕见病患者感受到来自社会的温暖。

肌萎缩侧索硬化,发作性运动诱发性运动障碍,脊髓小脑性共济失调多年来,吴志英主导的各类罕见病遗传机制及诊治优化研究不断登上国际舞台,130余篇SCI论文陆续发表但是,她总觉得自己能做的太有限了

光靠临床医生远远不够,未来要有突破,需要不同领域的专家一起参与,需要临床与基础研究紧密结合吴志英也希望,社会各界人士一起来关注罕见病

而她,会继续守着这片病区,做罕见病患者的一道光,尽力疗愈他们的病痛。

邹倜然

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。